こんにちは、吉岡てんぱです。

子供が幼稚園や小学校でつくってきた図工の作品、結構大物になるとかさばって収納に困りませんか。

私の場合、プレ幼稚園時代の作品からすべて捨てずにとっていて、ニトリの衣装ケースに入れて保存していました。

しかし既にその衣装ケースも6個目。

いよいよ押し入れに収まらなくなってきたので、子供の作品を処分することにしました。

そこで思いついたのが、子供と一緒に作品の写真を撮って保存するという方法。

1年毎に写真を撮って保存すれば、子供の成長記録にもなるし一石二鳥かも!ということで、本日は我が家の子供の作品保存術をご紹介します。

本日も最後までおつきあいよろしくお願いいたします。

子供の作品を写真に撮って保存する方法

衣装ケース6箱分にもなる子供の作品たち。

最初は作品1つ1つを写真に撮っていましたが、懐かしみながら子供たちが作品を手に取る姿を写真に収めた時思いつきました。

ということで、我が家が実践している子供の作品保存の手順は次の通りです。

1.作品だけ撮影

まずは作品だけ撮影します。

子供の作品ってあらゆる面にいろんなことが書かれていたり貼り付けられたりしているので、イチオシポイントがいっぱい!

その全てを残すためにも(現像するかは置いておいて)あらゆる角度から作品を撮影しました。

2.子供と作品を一緒に撮影

子供の作品を写真で保存するなら、作品を持ち帰るたびに撮影するのがベスト。

まとめて作品を撮影するにしても半年、長くても1年ごとに撮影するのがおすすめです。

というのも、作品を作った当時の子供の姿を残すことで、思い出が記憶に残りやすいと思うんですよね。

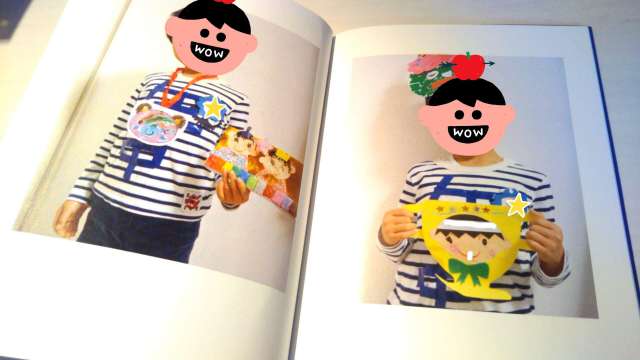

苦肉の策ではありますが、子供に幼稚園の名札をつけてTシャツにビニールテープで「年少」「年中」などの文字を貼り(ハリボテすぎる…)作品と子供を撮影したりもしました。

記憶が鮮明な間なら、実際にその作品で遊んでいる姿も再現可能。

スポンサーリンク

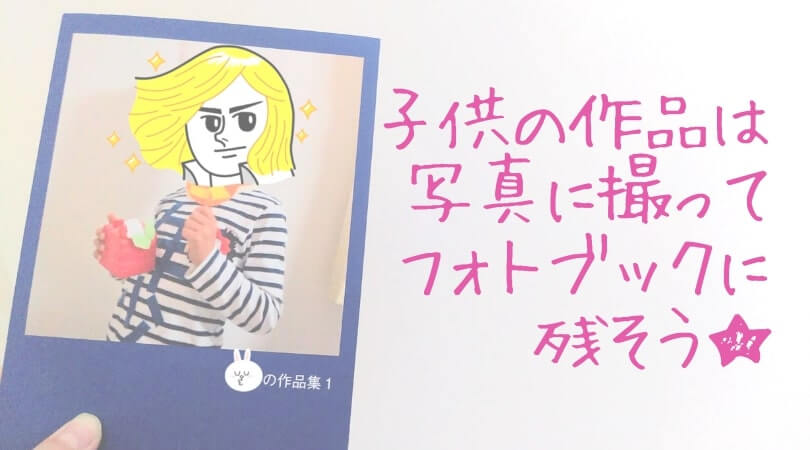

作品の写真はフォトブックにして保存

子供の作品の写真を撮ったら、そのままスマホやデジカメのデータとして残してもいいのですが、私はフォトブックにして保存しています。

フォトブックにすればいつでも両親や親戚に見せられますし、私も見返しやすいかなと思って。

我が家の場合3年に1冊フォトブックを作ることにしました。

私がいつも年賀状印刷や写真印刷を依頼している「しまうまプリント」の場合、最も安価なフォトブック(1冊198円)でも最大89枚の写真を掲載可能。

作品の写真だけで1冊作りたかったので、写真の枚数的に3年くらいがちょうどよかったです。

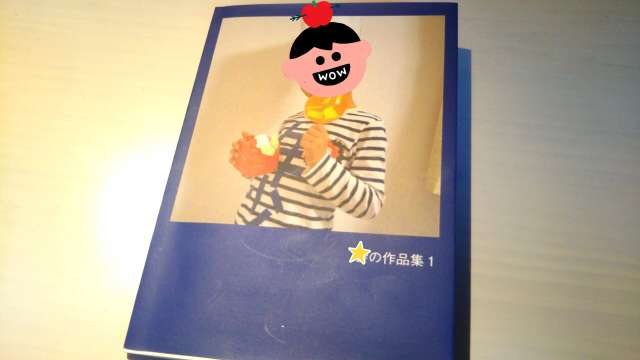

しまうまプリントでフォトブックを作りました

私は写真プリントなどをいつも安くて仕上がりがきれいかつ早い「しまうまプリント」でお願いしているのですが、子供の作品集も「しまうまプリント」でお願いしました。

A5サイズ24ページ(最大89枚の写真掲載可能・スタンダード仕上げ)1冊498円のタイプです。

しまうまプリントは写真のサイズを自由に選択できレイアウトも思いのまま。

直感的な操作でフォトブックを完成させられるため、初心者の方にもおすすめのサイトです。

今回は壁にペタペタいろいろなものを貼って完成させた超大作の写真も載せました。

ずっと作品を「捨てちゃダメ」「剥がしちゃダメ」と言っていた子供たち。

フォトブックの中に作品が残っていることに満足したようで、急に「もう捨てていいよ」と言いだし、部屋が随分かたづきスッキリしました。

絵画や賞状は専用ファイルでコンパクトに保存

立体的な作品はフォトブック完成後ほとんど処分しましたが、あまりかさばらない絵画や賞状はファイルに入れて保存しています。

賞状保存用ファイルが便利

クリアファイルに賞状を入れている方もいますが、やはり子供の賞状って大切なものですよね。

なんとそのファイルと同じものが、30年経った今も販売されていたので迷わず購入しました。

\ 書状が10枚保存できます /

四切画用紙の絵画はB3ファイルで保存可能

幼稚園や学校でよく使用される四切画用紙。

丸めても場所をとるし、そもそもあまり見返さないという人も多いかもしれませんね。

しかし、四切画用紙がすっぽり収まるB3のポスター保存用ファイルに入れれば、きれいな状態でコンパクトに保存可能。

\ 表裏で最大20枚保存可能 /

スポンサーリンク

子供の作品をしっかり思い出として残そう

子供の作品を写真やファイルに残してよかったなと思うことは、劣化していない状態をいつでも見られるということ。

去年実家で私が一人暮らしを始める際に置いて行ったものを整理したのですが、カビの生えた絵やら虫に食われた謎の作品など、たくさんの作品がボロボロになっていました。

一方、作品が美しい状態のまま写真に撮っていたらカビも生えませんし虫にも食われませんよね。

(何よりも衛生的!)

・・・

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。