こんにちは、吉岡てんぱです。

ある日息子に「お母さん、ピカピカの宝石みたいな泥団子作りたい」と言われた私。

と首をかしげると、「100均に宝石みたいな泥団子が作れるキットがあるって!セリアって言ってたはず!」との情報を得ました。

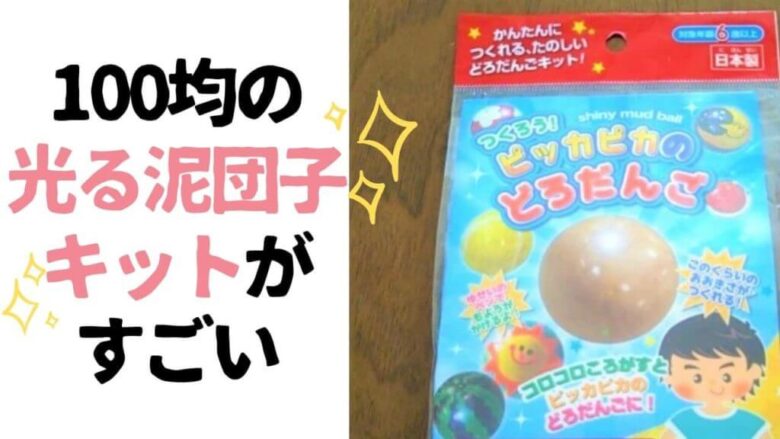

そこで、本日は光る泥団子が作れるキット「ピカピカ宝石泥団子の素」を実際に購入し、泥団子を作った工程をリポートします。

本日も最後までおつきあい、よろしくお願いいたします。

光る泥団子キットを100均のおもちゃコーナーで発見!

ネットで「光る宝石泥団子の作り方」をググると、公園などの泥から作る"コストのかからない"宝石泥団子の作り方もいくつか出てきます。

どう考えても息子及び不器用な私には光る泥団子は作れそうにありません。

そこで、(少し面倒でしたが)100均に光る泥団子キットを購入しに行ってきました。

ただ、100均の光る泥団子キットは直径5cmくらいの泥団子1個しか作れません。

「もっと大きい光る泥団子が作りたい」

「きょうだいや友達とたくさん光る泥団子が作りたい」

という方は、100均以外のおもちゃ屋さん、文房具店、ホームセンター等で販売されている泥団子キットを購入するのがおすすめ!

\カラーの宝石泥団子も作れるよ/

光る宝石泥団子の作り方①ベースづくり

今回はまぁまぁ手先が器用な次男(小学3年生)との共同作業。

作り方も簡単だったので、はじめての光る泥団子づくりにしてはスムーズに進みました。

作り方1.内容確認と準備

100均のセリアで購入したピカピカ宝石泥団子キットの中には

- だんごようつち

- ピカピカパウダー

- 作り方説明書

が入っています。

そのほか自分で準備したものは

- 粘土板(下敷きやクリアファイルでも代用可)

- 新聞紙

- 乾いたぞうきん(キッチンペーパーでも代用可)

- 水10㏄

です。

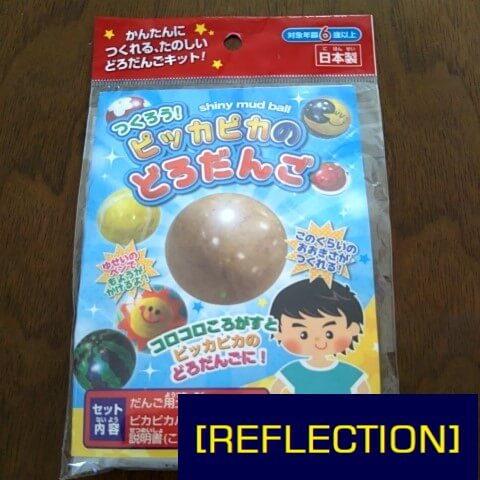

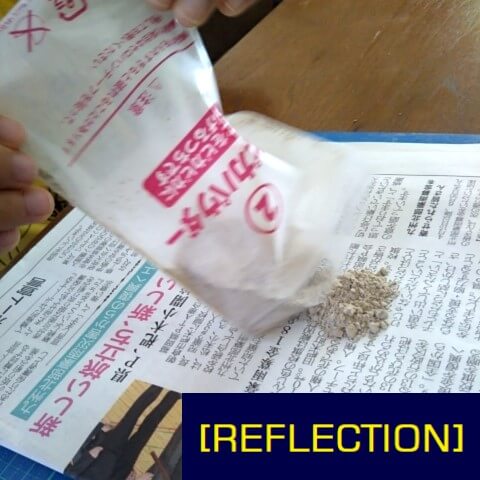

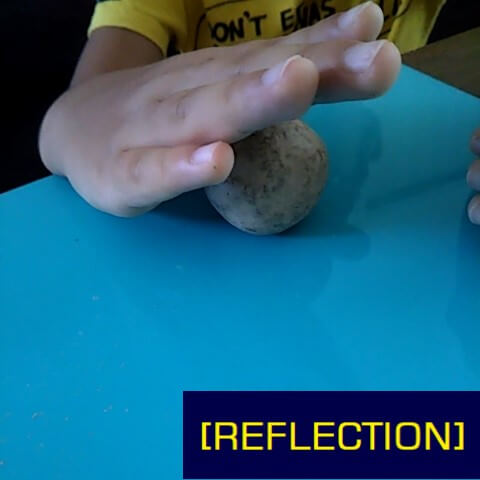

作り方2.泥づくり(ベースづくり)

光る泥団子キットに入っている「だんごようつち」を使って泥団子のベースを作ります。

「だんごようつち」が入っている袋を使ってモミモミするので、他の容器に移すのはNG🙅

「だんごようつち」が入っている袋に直接水10㏄を注ぎましょう!

その後はつちと水がなじむまでしっかり揉むだけ。

全体が濃い灰色に変わってきたら、この工程は完了!

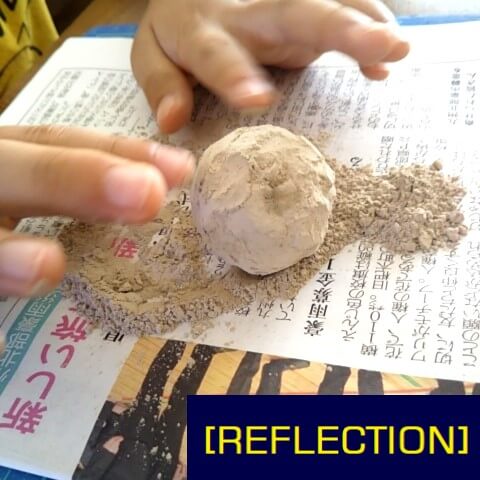

作り方3.形づくり

薄い灰色に変わった「だんごようつち」を、粘土板等の上に出します。

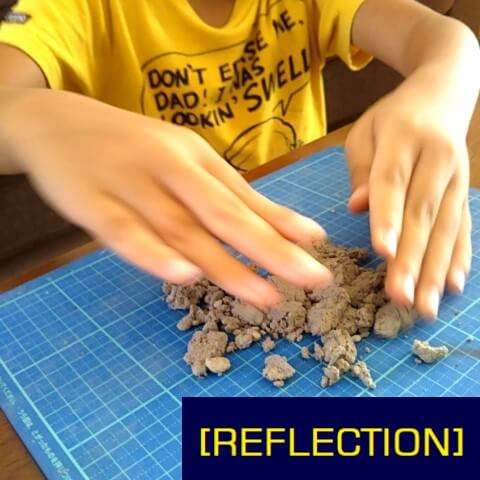

粘土板の上で「だんごようつち」をこねていくと、少しずつボロボロ感がなくなり、かたまりになっていきます。

かたまりになった「だんごようつち」を手に取ったり粘土板や新聞紙の上を転がしながら、きれいな球を作りましょう。

ここで作った形が、そのまま光る宝石泥団子の形になります。

泥団子づくりに失敗しないためにも、一番大切な工程。

妥協せずに根気よく丸を作っていきましょう👍

ちなみに、うちの息子の泥団子は多少いびつな感じになりました💦

作り方4.ピカピカパウダーまぶし!

「だんごようつち」が納得のいく形になったら、次はコーティング作業(!)です。

光る宝石泥団子キットに入っている「ピカピカパウダー」を新聞紙の上に出します。

このピカピカパウダーを全量泥団子にまぶしていきます!

ピカピカパウダーがたっぷり入っているので、「これくらいでいいだろう」と捨てる子供もけっこう多いようです💦

しかし、ピカピカパウダーが足りないときれいな泥団子はできません。

泥団子にピカピカパウダーをまぶしては、余分なパウダーをはたいて落とし…をくりかえします。

地道な作業で子供は少し飽きてしまうかもしれませんが、宝石のようなピカピカ泥団子を作るためにはとても重要な工程です!

ピカピカパウダーがなくなるまで繰り返しましょう。(大切なことなので二度言っておきますね💡)

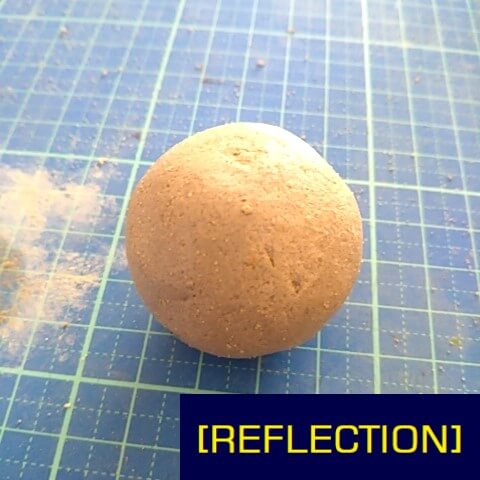

ピカピカパウダーを全量まぶすと、この時点でかなり綺麗な泥団子になります。

ピカピカというよりすべすべな感じ。

作り方5.ちょっと休憩

さぁ、ここまできたらやっと休憩できますよ⏰

ピカピカパウダーを全量まぶした後は、30分くらいおやすみです。

ただ、1時間以上泥団子を放置すると割れてしまうこともあるので乾かしすぎには要注意。

またエアコンや扇風機のそばや日があたる場所に置くのも、乾かしすぎにつながるので避けましょう!

スポンサーリンク

光る宝石泥団子の作り方②磨き作業

泥団子の表面が乾いてきたら、いよいよ磨き作業に入ります!

どんどんピカピカしてくるので、テンションが上がってくる瞬間✨

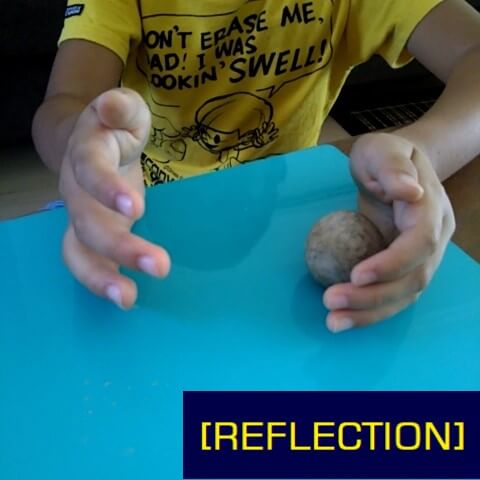

作り方6.転がす

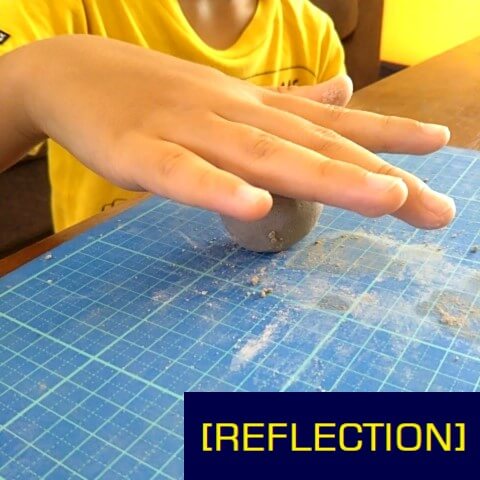

30分くらい休ませた泥団子を粘土板の上で5分くらい転がします。

だいぶしっかりした団子になっていますが、まだまだデリケート。

右手から左手へ、左手から右手へ…と両手でパスするように転がしますが、勢い余って落とさないように気をつけてください⚠

作り方7.さらに転がす

5分くらい両手を使ってやさしく転がしたら、今度は少し力を入れて転がします。

このとき、少しピカピカパウダーが剥がれ落ちることも。

そのまま作業を続けると、泥団子に傷が入ってしまうので、剥がれたピカピカパウダー等で粘土板が汚れてきたら乾いたぞうきんやキッチンペーパーでこまめに拭いてあげましょう。

すると徐々に表面がピカピカに✨

泥団子の表面が光を反射するくらいピカピカしてきたら、さらに力を入れて転がし続けます。

すると…

\ ピカピカ宝石泥団子が完成! /

さらに光る泥団子の光沢を増したい場合は、翌日以降も時々粘土板の上をコロコロ転がしてみましょう。

作り方8.絵を描こう!

ピカピカ宝石泥団子が完成したら、その日から油性ペンなどで絵を描くこともできます。

ただ、力を入れすぎると割れてしまうので、太めの油性ペンを使うのがおすすめ!

キットを使えば光る泥団子は簡単に作れます!

私が子供のころは「ねばこ(方言のようです…)」と呼ばれる細かい砂をかまぼこ板を使って集め、泥団子の表面につけてさらさらの泥団子づくりに勤しんでいました。

しかし時代は変わるものですね…。

小3息子の作業時間は約1時間。想像以上に簡単だったため、もっとたくさん作る!と張り切っています。

おうちの中でお金をかけずに楽しめる光る宝石泥団子づくり。ぜひお試しください。

\ Amazonベストセラー /

\ キットを使わない作り方 /

・・・

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。