こんにちは、吉岡てんぱです。

うちの庭には、家を購入した際、シンボルツリーとして植えた思い入れの強いオリーブがあります。

元々ひょろひょろで1mもなかったオリーブの苗でしたが、現在は3mの巨木に成長しました。

そして毎年ある程度実をつけていたのですが、今年は花はたくさんつけていたのに収穫ゼロ。

さらには葉の色が黄色っぽく変色し、かなりの落葉が見られました。

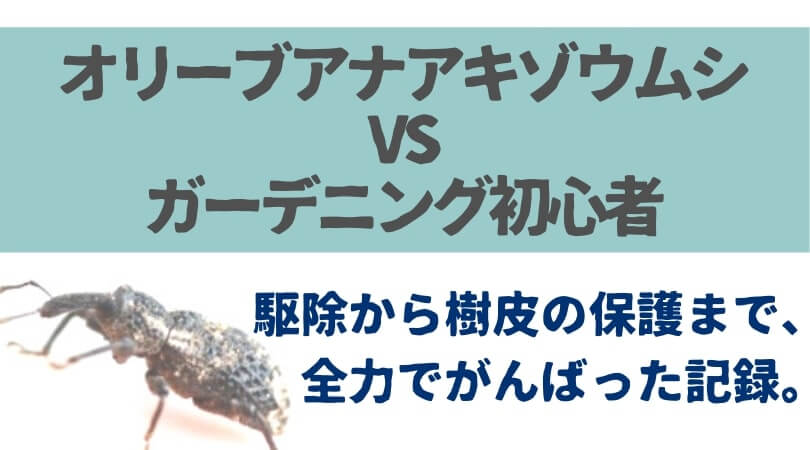

あまりにも見栄えが悪くなってきて「オリーブ 落葉 変色」というワードで検索するとヒットしたのが【オリーブアナアキゾウムシの食害】。

どういうこと!?と焦って、戦って、(たぶん)せん滅した怒涛の5日間の記録をまとめました。

- オリーブの元気がない

- オリーブアナアキゾウムシを見つけた!

- 業者に頼まず治療してあげたい

という方、ぜひ参考にしてください。

オリーブの元気がないのは9割方オリーブアナアキゾウムシのせい!

オリーブはもともと育てやすい植物として知られていますが、たった1つ、オリーブアナアキゾウムシにだけは本当の本当に弱いです。

オリーブアナアキゾウムシの食害に気づけなければ、オリーブが枯れてしまうこともあるくらい。

大きなオリーブ園などでは無農薬栽培を実践していることもありますが、一般家庭なら相当なこだわりがない限り農薬の使用をおすすめします。

オリーブアナアキゾウムシが掘った穴がないかチェックしよう

オリーブアナアキゾウムシは、オリーブの幹(特に地下5cm~地上30cmまでが危険!)に卵を産み付け、幹の中で幼虫が成長しさなぎとなり成虫になると外界に登場します。

オリーブアナアキゾウムシのせいでオリーブが弱っているかどうか見極めるポイントは、

- オリーブアナアキゾウムシの成虫がオリーブにくっついていないか?

- オリーブの幹に数mm~1cm程度の穴があいていないか?

- オリーブの幹周辺に木くずがないか?

という3点をチェックするとよいでしょう。

我が家のオリーブは画像の通り穴がいっぱい…全部で18個の穴がありました。

水で洗い流したのであまりわかりませんが、結構な木くずもあり、幹に触れると樹皮がはがれさらにふわふわな木くずが出現…。

「なぜそこまで気づいてあげられなかったの?」と突っ込みたくなる方もいるでしょう。

実は、オリーブの根元にアイビーを植えていて、オリーブの元気がないな…と感じるまでアイビーで根元50cmくらい確認できない状態でした。

そしてこの度、8年成長し続けたアイビーをすべて抜き、オリーブアナアキゾウムシの穴に気づけた次第です。

オリーブアナアキゾウムシの生態

オリーブアナアキゾウムシは寿命が3~4年と長く、その間に200個もの卵をうむ超絶厄介な昆虫です。

(しかも毎日コツコツと少しずつ産卵します。)

オリーブアナアキゾウムシの活動が活発になるのは3月ごろ~11月ごろ。

その間は常時産卵できる状態…そして3月に産み付けられた卵は2ヶ月くらいで成虫になるので、6月~11月ごろは親・子供・孫で産卵し放題。

さらに翌年はひ孫・玄孫…と雪だるま式に産卵できる成虫が増え、食害が拡大していきます。

スポンサーリンク

オリーブアナアキゾウムシの食害で水が足りず葉が落ちる

オリーブアナアキゾウムシの幼虫は樹皮の内側にある柔らかい形成層(新しい細胞を作り出す部分)を好んで食べます。

形成層の外側には葉で生成された栄養素が通る通路があり、内側には根から吸い上げた水が通る通路があるのですが、その通路まで食べてしまうため上部の葉や実は水分不足の状態に…。

- オリーブの葉がたくさん落ちる

- オリーブの実がしおれる

- オリーブの葉の色がおかしい

ことでオリーブアナアキゾウムシに気づくのはそのせいです。

水の蒸散を最小限にとどめるべく剪定をしよう

「オリーブの葉が落ちてなくなってしまった」というレベルに達していないなら、まずオリーブの剪定をして、水不足の解消に努めましょう。

【葉からの蒸散+オリーブアナアキゾウムシの食害による水不足】でオリーブは思った以上にカラカラな状態。

我が家のオリーブは結構大きいので剪定が大変でしたが、45Lのごみ袋2袋分を目標に刈り込みました。

その結果、そこそこ茂っていたオリーブがスカスカなさみしい感じになりましたがこればかりは仕方ない。

葉を少しは残さないと光合成ができないかな?と無難なところで剪定はやめておきました。

オリーブを剪定すると、オリーブアナアキゾウムシの成虫の発見が簡単になるというメリットも!

剪定後、13匹の成虫を捕殺。

オリーブアナアキゾウムシは非常にかたい昆虫なので、ドングリをつぶす感じでけっこうしんどかったです。

(のちに、オリーブアナアキゾウムシのツノをつかんで上側にパキっと折りまげると簡単に死ぬことを知りました。)

スポンサーリンク

オリーブアナアキゾウムシに効くのはスミチオン乳剤濃いめ!

オリーブアナアキゾウムシに効く農薬として有名なのが”スミチオン乳剤”、しかもめちゃくちゃ濃いめの”50倍”割り!

※アブラムシ対策では1,000倍~2,000倍に薄めて使う農薬です。

スミチオン乳剤50倍だと、その上を成虫が通過するだけで逝ってしまうくらい強力に殺虫できます。

ただし、とても強い農薬なので、オリーブの葉や周辺の植物につかないよう注意しましょう。

【失敗談】やさしい農薬じゃ全然死んでくれなかった

私も最初はスミチオン乳剤を購入しようと思っていたのですが、スミチオン乳剤の毒性におじけづき、ホームセンターにて【ベニカベジフルスプレー】を購入しました。

ベニカベジフルスプレーはクロチアニジンが主成分で、野菜にも使用できる”やさしい農薬”。

薄めずそのまま使えて、オリーブアナアキゾウムにも効果があると書かれていたため購入したの、で・す・が。

幹にくっついているオリーブアナアキゾウムにかけても落ちさえしません。

結局目についたオリーブアナアキゾウムは1匹1匹捕殺することになり長期戦に。

「強い農薬は怖い」「ペットを庭で飼っている」「近くに池や川がある」など農薬に敏感でない場合は、スミチオン乳剤を使うのがベストだと思います。

スポンサーリンク

成虫を退治したら次は幼虫・さなぎ・たまごを徹底せん滅!

オリーブアナアキゾウムの成虫の退治は、ウォーミングアップのようなもの。

一番大変で厄介なのは、幼虫やさなぎ、たまごの退治です。

オリーブの幹の中に住んでいるため、オリーブの幹をはぎ取らなければなりません。

木くずがある場所を徹底的にはぎ落とそう

オリーブの幹に穴が開いていたら、その周辺の幹はすでにボロボロなはず。

割り箸を穴にさして少し動かすと、悲しいくらい樹皮が剥がれ落ち、これでもかと言わんばかりの木くずが出てきます。

木くずを落としていくと、出てくるのが幼虫、

さなぎ、

そして時々たまご。

見つけ次第つぶしながら作業を進めると、

このような無残な姿になってしまいました。

あまりにも食害がひどかったので、私は水(ホースの”ストレート”水流)で木くずを洗いながら作業を進めました。

土の中も少し食害されていたので、オリーブアナアキゾウムせん滅のためにも少し土を掘り返してみることをおすすめします。

画像を拡大するとわかるのですが…

樹皮がしっかりしているところでも食害された部分がありました。

オリーブアナアキゾウムは上部に食べ進めるタイプが多いのかな?と感じたので、樹皮と木質部(かたい部分)の間に少しでも木くずがあるならカッターなどで樹皮を削ってみましょう。

きれいな樹皮の奥からも幼虫4匹、さなぎ2匹見つけました。

オリーブは強い植物なので、ここまで作業をしてオリーブアナアキゾウムを徹底排除すれば、木質部むき出しの(このままの)状態放置しても復活することが多いようです。

しかし私は心配性。

トップジンMペーストで保護(心配性な方向け)

思い入れのあるオリーブ。

どうしても枯らしたくないという思いから、樹皮をはぎとった部分にトップジンMペーストを塗ることにしました。

トップジンMペーストは樹木の傷ぐすり。

今回のように食害や病気が発生した部分を切り取った際にできる傷口のほか、剪定後の傷口の保護・殺菌に使えます。

傷口の保護だけでなく、カルス(幹の傷を覆うために盛り上がってくる細胞)の形成を促すため、今回ボロボロになったオリーブにちょうどいいかな?と思って購入しました。

トップジンMペーストは筆でぬるのがおすすめ

トップジンMペーストはチューブ状で使いやすいです。

ただ、今回はオリーブアナアキゾウムシによる食害で幹の表面がデコボコ。

食害でできた穴の中にはどうしても塗れないので、絵の具の筆で塗り広げました。

トップジンMペーストで皮膜をつくるのが目的なので薄く塗ればいいのですが、どうしても穴の部分は厚塗りに…。

トップジンMペーストは乾いた時点で”処置完了”となるのですが、なかなか乾きません…。

そのため、トップジンMペーストを使うなら晴れた日の午前中に作業をするのがおすすめ。

たまごをうんでる?気になった穴もトップジンMペーストで埋めてみた

樹皮をはぎとった部分より少し高い部分に、3つ小さな穴が開いていました。

「もしかしてオリーブアナアキゾウムシが産卵した?」と不安になったので、筆の柄で穴を少し掘り(たまごがあればつぶれるレベル)、トップジンMペーストで保護しました。

ただ、意味・効果があるかは定かではないので、心底安心したい方のみやってみてくださいね!

【失敗談】緑化テープを買ってみたけど今は出番なし!

とある外溝業者さんが、オリーブアナアキゾウムシの幼虫を取り除いた後、緑化テープで保護をしていたんです。

そのため、私も緑化テープを購入したのですが、緑化テープで幹を巻いてしまうと再度オリーブアナアキゾウムシの食害にあっても気づきにくくなるのでは?と思い、使用は控えました。

また、オリーブアナアキゾウムシは隙間が大好き。

緑化テープの隙間に集まってしまっては、傷口に塩をぬるようなもの。

そんな結末だけはどうしても避けなければならないと思いました。

オリーブアナアキゾウムシは11月ごろまで活発に活動します。

そのため、緑化テープを巻くなら12月~2月の間だけかな?というのが私が出した結論。

【経過】オリーブアナアキゾウムシ撃退後3週間が経ちました

オリーブアナアキゾウムシの駆除を行った翌週ごろから急に気温が低下。

オリーブアナアキゾウムシの姿は見ていません。

(庭に植えてあるもう1つの幼木で5匹発見し、捕殺しました。)

そのため、せっかく購入していたことですし、緑化テープを巻き様子見…するとひこばえが出てきました。

ひこばえが生える=根は元気で地上部は枯れ気味というサインなので通常ひこばえをカットし、樹勢を優先したほうがいいようですが、今回ばかりはこのままオリーブが枯れる可能性があります。

そのため、ビビりな私はひこばえをカットせずに維持。

いざとなればひこばえを育て上げようという気持ちです。

そして昨日気づいたのですが、オリーブの幹に少しずつ新芽が出てきていました。

風で木が揺れてしまいピントがブレブレなのですが、3か所以上に白みがかった新芽が確認できました。

これから冬を乗り越えられるかはわかりませんが、生きているサインにうれしくなった次第です。

スポンサーリンク

オリーブアナアキゾウムシをあなどらないで!

育てやすくて葉色が美しいオリーブ。

オリーブアナアキゾウムシさえいなければ、枯れることもほぼないと考えられます。

しかも、オリーブアナアキゾウムシは日本固有の昆虫…「なんで日本にいるのよ?」とちょっと歯がゆくもありますね。

オリーブアナアキゾウムシの治療は正解がないようで、いろいろな方がいろいろな方法で対処を行っています。

同じ対処法でも成功したり失敗したり…「○○さえすればOK!」という決定打がいまだなく、オリーブアナアキゾウムシを一度せん滅してもまたやって来るなど、オリーブを植えている間はオリーブアナアキゾウムシの存在は気にし続けなければなりません。

オリーブアナアキゾウムシの駆除は、とにかく早く終わらせることが大切。